カラスの嘴トラブル完全ガイド

――不正咬合と折損の原因・症状・治療・ケア方法

はじめに:なぜカラスに嘴トラブルが多いのか

カラス(特にハシボソガラス・ハシブトガラス)は都市部でも身近な存在ですが、保護下や飼育環境では嘴のトラブルがしばしば起こります。代表的なのが「不正咬合(噛み合わせ異常)」と「嘴の折損(骨折)」です。

嘴は、食事・羽繕い・縄張り防衛など生きるためのすべてを担う器官です。一度トラブルが生じると、餌を食べられない、体力を失う、感染症にかかるといった連鎖的な悪影響が出ます。

この記事では、カラスの嘴トラブルについて、

不正咬合の原因とメカニズム

嘴折損の原因とリスク

診断と治療法

ペットフードの危険性

日常ケアと再発予防

当施設のサービス紹介

を、専門家の見解を踏まえつつ、一般の方にも理解できる形で詳しく解説します。

不正咬合とは?カラスに多い嘴の異常

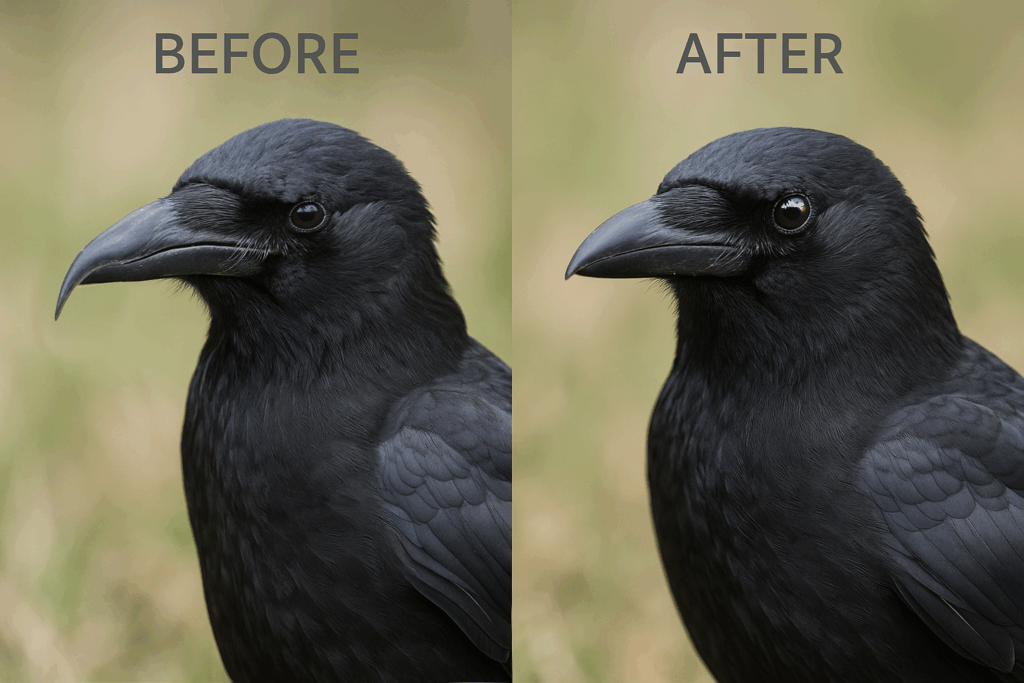

「不正咬合」とは、上下の嘴が正しく噛み合わず、交差・変形・過長が起こる状態です。

主な症状

上嘴と下嘴が交差している(クロス状)

上下の長さが極端に違う

先端が異常に伸びすぎている

餌をうまく掴めない・落とす

羽繕いができず、羽毛が乱れる

これらは単なる「伸びすぎ」ではなく、栄養不良や疾患、外傷などのサインである場合が多いです。

不正咬合の原因

1. 栄養・代謝の異常

肝疾患(脂肪肝など)

高脂肪食や肥満で肝機能が低下すると、嘴や爪が異常に伸びやすくなります。嘴の過長は肝疾患の警告サインとしてよく知られています。ビタミン不足

ビタミンAやD3、カルシウム・リンの不足は角質形成を乱し、咬合異常につながります。屋内飼育では特に紫外線不足によるビタミンD3欠乏が問題です。柔らかい餌ばかり

本来カラスは昆虫や果実、木片などを利用し自然摩耗します。加工された柔らかい餌ばかりでは摩耗不足となり、過長に傾きます。

2. 感染症・寄生虫

Avian Keratin Disorder(AKD)

北米でカラス類に多発する嘴異常。ウイルス(Poecivirus)が関連するとされ、極端な過長や歪みを生じます。疥癬ダニ(Knemidocoptes属)

嘴や顔に痂皮を形成し、角質が増殖。変形や過長を招きます。真菌や腫瘍

基部の病変で嘴が脆くなったり形が崩れます。

3. 外傷・飼育環境

窓や金網への衝突

柵や器具に挟まれる事故

同居個体との争い

これらで嘴が欠け、摩耗バランスが崩れて不正咬合に発展します。

4. 発生学的・遺伝的要因

育雛環境や遺伝で「交差嘴(scissor beak)」のような異常が生じる場合もあります。幼少期なら矯正可能なこともあります。

嘴が折れる原因とリスク

嘴折損はカラスにとって深刻です。

折れる原因

窓や壁への衝突

柵や金網に挟まる

捕食者との争い

落下事故

電線や設備との接触

折損の分類

軽度(角質のみ):削正・保護で回復可能

重度(骨まで達する):採食不能、感染リスク大。アクリル補綴や外科固定が必要

カラスに市販ペットフードを与えた場合の問題点

1. ドッグフード

高脂肪・高カロリーで肥満や脂肪肝を誘発

ビタミンAやカルシウム不足 → 嘴や爪の過長

犬に合わせた成分で、鳥類には代謝負担が大きい

2. キャットフード

タンパク質・脂質が極端に高く、肝臓や腎臓に負担

塩分や添加物が鳥類には過剰

長期給与で肝障害・腎障害のリスク

3. 九官鳥フード

一見「鳥用」だが、果実食・蜜食寄りで糖質が高め

カラスに必要な必須アミノ酸・ミネラルが不足

筋肉量低下や免疫力低下につながる可能性

➡ 結論:犬猫用・九官鳥用フードは「一時的な代用」ならまだしも、主食には不適切。長期的には肝疾患や不正咬合など重大な健康トラブルを引き起こします。

診断と治療の流れ

診断

身体検査(嘴長・噛み合わせチェック)

レントゲンで骨損傷を確認

皮膚検査(ダニ・真菌)

血液検査(肝疾患や栄養状態)

治療

定期的な整形(削正):過長や交差を調整し、正しい咬合を維持する基本ケア。

補綴・スプリント:欠損部を補って採食機能を速やかに回復。

薬物治療:感染症・寄生虫・肝疾患に応じた治療。

栄養療法:ビタミンA/D3、カルシウムなどを補い、根本原因を改善。

➡ 整形を中心に定期メンテナンスを行いながら、栄養や環境を改善することで、嘴トラブルは多くの場合安定的に治療・管理が可能です。

日常ケアと再発予防

栄養管理

高脂肪を避ける

ビタミンA/D3、カルシウム補給

バランスの良い給餌で肝疾患を防ぐ

紫外線管理

安全な日光浴

UVBライトの正しい設置と管理

環境エンリッチメント

硬い餌や木片で自然摩耗を促す

多径・多素材の止まり木

パズルフィーダーや散布給餌で自然行動を再現

事故防止

窓に防鳥フィルムや模様を設置

金網や柵の隙間点検

衝突・挟まり事故を予防

よくある誤解

「齧る物があれば伸びない」→ 実際は肝疾患や栄養不良が関わることが多い。整形とあわせて原因治療を。

「削るだけでは意味がない」→ むしろ定期的な整形(メンテナンス)が嘴トラブル治療の基本。そこに栄養改善や環境整備を組み合わせることで、健康な咬合を取り戻すことができます。

ご案内:嘴・爪のメンテナンスとケアサポート

当施設では、本来は猛禽類(フクロウやタカなど)を対象に、ネイルケア(爪切り)、嘴のカット、不正咬合の整形、嘴の削正といった定期的なメンテナンスを行っています。

この専門的な技術と経験を活かし、保護下や飼育下のカラスを含む鳥類全般に対しても、同様のケアサービスを提供しています。

1. 専門性の高い整形技術

猛禽類の繊細な爪や嘴を扱う経験を応用し、神経や血管を避けながら安全に処置

嘴や爪を自然な形状へ整えるため、採食や羽繕いなどの日常行動を妨げません

2. 定期的なメンテナンス体制

不正咬合や過長は「一度整えれば終わり」ではなく、定期ケアが必要です

当施設では、猛禽類と同様に、カラスにおいても個体ごとの成長や生活環境に応じたケアスケジュールをご提案します

3. 原因改善を含めたトータルケア

栄養管理(ビタミン・カルシウム補正、肝臓サポート)

環境アドバイス(UVB管理・止まり木の設置・事故防止策)

健康チェック(肝機能検査や寄生虫検査など)

4. 保護活動と連動したサポート

保護個体に対しては、応急処置から放野準備まで対応

放野予定個体は、自然採食に支障がないレベルに嘴・爪を整形し、野生復帰を助けます

猛禽類とカラスの整形の違いと共通点

共通点

嘱や爪が一生伸び続けるため、定期的な削正やケアが不可欠

栄養不良や肝疾患が過長や変形の背景にある点は同じ

安全な処置には専門的な知識と経験が必須

違い

形状と用途の違い:

猛禽類の嘴は鋭いフック状で「裂く」ことに特化しているため、鋭さやカーブを残す必要があります。

一方、カラスは雑食性で「器用に摘む・砕く」動きが多く、真っ直ぐでバランスの取れた形状が求められます。爪の管理の違い:

野生の猛禽類では獲物を捕らえるために爪の鋭さが不可欠ですが、飼育下の個体は冷凍エサが中心で「狩り」を行わないため、その機能は必要とされません。

しかし、飼育環境や止まり木の材質、紫外線不足、栄養バランスの問題などにより、爪が伸びすぎたり変形する傾向が強く見られます。

カラスの場合も同様に、野生下では自然摩耗が進みますが、飼育下では爪トラブルが生じやすいため、嘴と同様に定期的な整形が必要となります。

ご相談について

猛禽類のネイルケアや嘴カット、不正咬合整形を本業として承っております

その延長として、カラスをはじめとする保護鳥の嘴や爪のケアもご依頼可能です

初回カウンセリングで状態を確認し、最適なケアプランをご提案いたします

自己流の削正は出血や感染、かえって悪化するリスクがあります。必ず専門家にご相談ください。

猛禽類の爪切り・嘴整形に関するお問合せは…アニマルプランニング まで。

Q&A(検索ユーザー向け)

Q1. カラスにドッグフードをあげても大丈夫ですか?

→ 主食には不適切です。短期間なら問題が目立たないこともありますが、長期的には肝疾患や嘴異常を引き起こします。

Q2. 嘱が折れて血が出ています。応急処置は?

→ 出血が続く場合は緊急対応が必要です。すぐに鳥類診療が可能な獣医師に相談してください。

補足:応急的に血を止める方法として、犬猫用の止血剤があれば使用可能です。手元にない場合でも、小麦粉・片栗粉・コーンスターチ・重曹などの粉類を少量傷口に押さえることで、一時的な止血効果が期待できます。あくまで応急処置なので、その後は必ず専門医の診察を受けてください。

Q3. 保護したカラスにどんな餌をあげればいいですか?

→ 昆虫、小型の果実、少量の穀物や肉など、野生の食性に近いバランスが最適です。